昨日はたくさんのお客さまに来ていただき初日が開けました。

明るくなってもまったく拍手が鳴りやまず、

しかしこちらはぜんぜんダブルコールの段取りを組んでおらず、

うわー、これこのまま出てこなかったらどうしよう、

と思いましたが、無事俳優が(段取り組んでないの丸出しで)

出てきてくれまして、

無事、お客さまの心に応えることができました。

ほんとうにありがとうございます。

たくさんの感想もいただきまして、

まとめなど作ってみました。

そのなかで、「ロシアの名前が難しくて、頭に入ってこない」

という嘆きをいくつか目にいたしました。

なので、少し、ロシアの名前講座などしてみたいと思います。

トルストイの「戦争と平和」では冒頭から数ページで、

200人以上の名前が出てきて混乱する、

登場人物表を手元に置かないと読めない、

などロシア文学と名前の問題は、

日本とロシアのあいだに根強く残ってきました。

しかしですね。

ロシアの名前は難しくない。

とくに「機械と音楽」においては。

ということをわたしはお伝えしたいです。

そもそもロシア名はナントカビッチとか、

ナントカニコフなどという響きが難しいカンジですよね。

けれど、知っていますか。

ロシアにおいては、苗字と名前がとても少ないということを。

キラキラネームを始め、漢字を駆使して

独自性を追求する日本。

おそらく苗字の数も世界基準でとても多いです。

海外のひとにとって和名より難しいものは

なかなかないのでは、と思量します。

しかしこの名前の数が少ないことが、

むしろロシア名を難しくしているんですね。

ロシア名は、

苗字の数が少なく、名前も少ないので、

いわゆる同姓同名がとても多くなってしまう。

なので、どう区別しているか、というと、

名前と苗字のあいだに父称というのが入ってくるんです。

たとえば、今回の主人公は、

イヴァン・レオニドフですが、

ほんとの名前は、

イヴァン・イリイチ・レオニドフとなります。

このイリイチの部分が父称です。ミドル・ネーム的な使い方ですね。

イヴァンのお父さんは、イリヤ、という名前なんですね。

しかし厄介なことに、

同じイリヤさんをお父さんに持っていても、

女性と男性では父称は違います。

男性だと、イリイチ、

女性だと、イリエブナ、

となります。

そろそろ混乱してきましたか?

だいじょうぶですか?

続けますね。

劇中にアンドレイという名前が出てきました。

アンドレイはイヴァンの息子です。

ではアンドレイのフルネームはどうなるでしょうか。

アンドレイ・イヴァノビッチ・レオニドフ

となるんです。

イヴァノビッチは、お父さんがイヴァンだから、

それが変化する。

****************************************

なんとなく仕組みがわかってくれましたか?

****************************************

そしてロシアの名前を混乱させるもうひとつの要因があります。

それは、

ロシアはあだ名が好き、ということです。

というか基本あだ名で呼び合います。

なのでますます混乱する。

え。イヴァンじゃなかったの?と。

しかし落ちつきましょう。

ロシアにおいては、あだ名もそんなに気ままではありません。

例えばイヴァンの場合は、

ヴァーニャです。

チェーホフの名作「ヴァーニャおじさん」は、

つまりイヴァンのあだ名なんですよ!!

かもめのコースチャは本名はコンスタンチン。

ニーナはなぜかニーナのまま使われてますが、

ニーノチカ、とかなります。

つまりあだ名を見れば本名がわかり、

本名を聞けばあだ名がわかる、そんな仕組みになってるんです。

********************************************

どうでしょうか。なんとなく整理ついてきたのではないでしょうか。

*********************************************

そして、ロシアの人は基本は、

名前+父称で呼び合います。

イヴァンの場合なら

イヴァン・イリイチ、

と呼びます。

*************************************************

というワケで実はシンプルなロシアの名前なんですが、

まあ、フツウに混乱しますよね。。。

初演の「機械と音楽」では比較的この法則を守って上演していました。

名前+父称で呼び合い、

親しいもの同士ではあだ名にしました。

しかし、もうそこで思考停止する方が多いので、

再演の際、すべてシンプルに直しました。

基本として、友達同士はファーストネームで呼ぶ。

先生たちは苗字で呼ぶ。

あだ名は廃止。

いまも一か所だけ、冒頭の革命シーンで、

オリガ、をオーリンカ、

と呼びかける場所が残ってますが、そこだけです。

どうしてもそこはあだ名にしたかった。

なぜなら少年少女だから。

というわけで、

登場人物はたったの9名。

名前もシンプルにしました。

ギリシャ悲劇や

シェークスピア劇など考えたら恐れるに足りません。

しかし、さらに考えました。

それ以外の固有名詞が混乱の原因かもしれないと。

冒頭から出てくる固有名詞を覚えている限りで

出してみます。

マヤコフスキー。

アヴァン・ギャルドの詩人です。有名ですね。革命を牽引しました。

ロトチェンコ

ステパーノヴァ

ホポーワ

マレーヴィチ

タトリン

ブルガーコフ

マンデリシターム

パステルナーク

メイエルホリド

このあたりはすべてロシア・アヴァンギャルドの芸術家です。

デザイナー、文学者、詩人など。

イリヤ・ゴロゾフ、

ヴィクトル・ヴェスニン

シチューコ、

ゴルツ、

ジョルトフスキー、

これは建築家ですね。

ヴェスニン兄と

イリヤ・ゴロゾフだけが構成主義建築家です。

あとは政治家ですね。

レーニン、

スターリン、

トロツキー、

キーロフ、

カガノヴィッチ

です。

20人ほどですが、心が閉じますよね。

ぜんぶ調べる必要はないと思うのですが、

ちょっと調べてくるだけで、心安らかに観ることが

できるかもしれません。

特にアヴァンギャルドの芸術家は演劇にゆかりのある方が

多いです。

舞台美術をやっていたり、戯曲を書いていたり。

マヤコフスキーもブルガーコフも、

日本で上演されていますしね。

ひとりひとりの説明までできなくて申し訳ありませんが、

下調べの助けになれば幸いです。

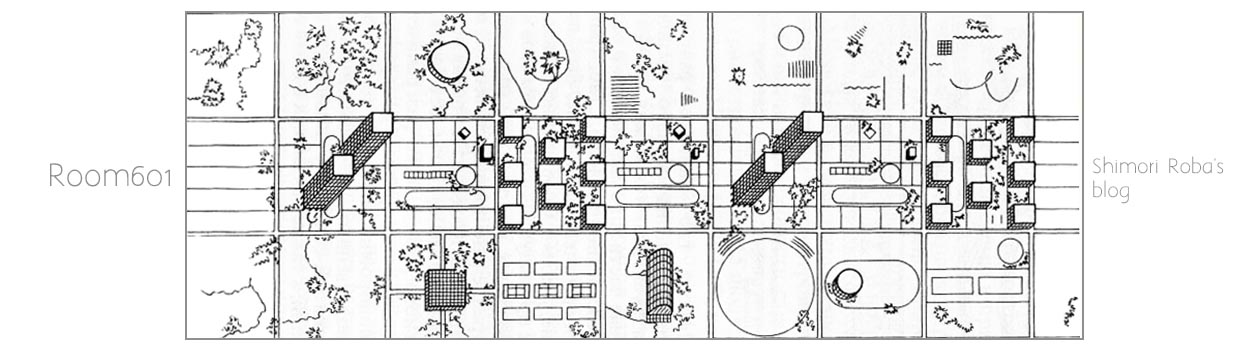

トップ画像は、今回の舞台のお写真です。

保坂萌さんが撮ってくれました。

まもなくカッコよすぎる舞台全体のお写真も公開しますので、

たのしみにお待ちくださいませ。

週末以降は、17日昼と18日昼以外、そろそろ完売かつ、

キャンセル待ちも出そうなのですが、

本日、そして明日の昼・夜、お席にたくさん余裕が

ございます。

正直言ってピンチです。震えています。

お時間作って、ぜひ劇場へ!!

お待ちしております!!