去年の今頃はヨーロッパにいたのだ。

3月15日に出発して、4月2日に帰ってきた。

同じスケジュールであればどんなに悔しくても

止めていただろうけど、

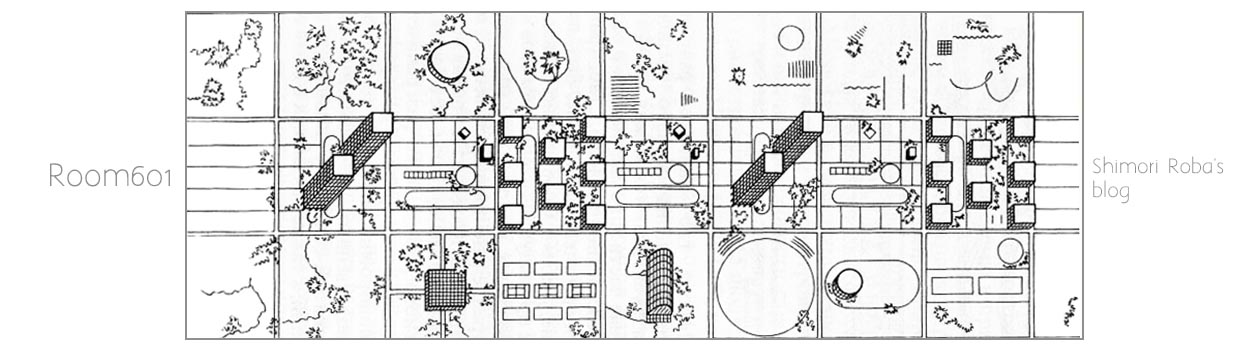

(そもそも建築を観たり、演劇を観たりしたかった旅なので

それが止まった状況では意味がない)

例えば2月とかなら出発してしまっていたかもしれない。

そして、公演の発表がされてなかったので、

あまり書いてなかったけど、

じつは4月にもロンドンに行った。

ナショナル・シアターの「All My Sons」を観に。

旅行の日程をすべて決めてから、

4月に「All My Sons」がオープンすると知って

これは観なくては、とエアを取った。

もちろん今年それをやることが決まっていたからだ。

行きたい行きたいと思い続けていたヨーロッパに、

ひと月に2回行くことになるなんて、

夢みたいだった。

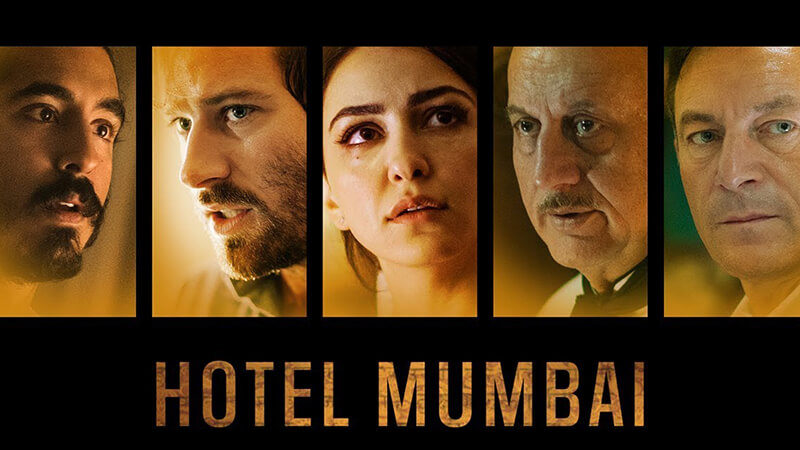

その時見たハロルド・ピンターの「背信」

が凄かった話も近々書きます。

どこの劇場に行っても、

始まる前も幕間も終わったあとも、

そこは一大社交場になっていて、

感想を語り、近況を語り、

老いも若きもたくさんのひとが劇場にいた。

今、その場所が奪われている。

わたしたちの国もどんどん中止が決まっている。

お金の問題はもちろん大きい。

少なくないカンパニーが今後の公演計画を

考え直さなければいけないことにもなる。

しかし、多くの演劇人にとって、

それがいちばん辛いことではないと思う。

いや、経済は、心を病むくらいの

重要コンテンツではあるけれど。

もっと大きな問題は、その準備につかった、

稽古に使った、

わたしたち演劇人の、

心がひき殺されるような事態なんだということだ。

そして、お客さまにとっても同じことだ。

たのしみにしていた時間。

それがあるから頑張れる時間。

わたしたち公演の6月はまだわからない時期だ。

3月中旬に閉じたロンドンやニューヨークの劇場は、

いつまで閉まるのか。

有効な薬は確認されるのか。

集団免疫とやらはどうなるのか、

どう調べるのか。

未知数が多すぎる。

とは言え、楽観だけでは進められない。

お客さまに完全に安心して、と言えるのは、

ずいぶん先になってしまいそうだけど、

リスクと社会の健全運営のバランスを考えながら、

ここから一年を進めていく必要がある。

医療が崩壊しないことは最優先で、

そのなかでいつ劇場は再開できるのか。

世界的な情勢を見ないといけないし、

行政からの指示も無視できないし、

するつもりもない。

だからと言って、

映画館や劇場や美術館や図書館を、

スポーツを、ライブを、

永遠に閉じ込めるのはあらゆる面でいいことじゃない。

我が国には、そのための機能的な考え方がない。

それがいちばんの不安材料だ。

それでもわたしは、

見切り発車で稽古をせざるえなくなり、

なのにこの状況となって、

良心に従って中止を決めた仲間たちよりは、

すこし先のことを、冷静に思考する時間があるだけ

マシなんだと思う。

いまは、

6月には世界中の劇場が再開できるという希望をもって

動いていますが、

リアルな判断ももちろん同時に考えています。

新型コロナ対策のガイドラインを刷新しつつ、

希望的観測だけでは動かないことをお約束します。

そのうえで、6月という季節、あと2か月半後に、

演劇を、映画を観ることできる世界になってたら、

という希望は捨てません。

それはきっと生きる力になるよね。

だから経済的なことだけ考えて簡単にやめたりもしません。

かと言って感染リスクが高いまま、では楽しめないから。

最後まで可能性と、現実の兼ね合いを考えて参ります。

皆さまもまずは自分の体と心をお守りください。