今回の旅では、たくさん演劇を見ました。

朝から動ける状態にしておきたかったので、

都市間はナイトフライトを選択した場合も多いので、

連日とはいきませんでしたが、それでも、

9本の演劇を観ることができました。

言葉がわからないので、

(英語であっても初見でわかるほど堪能じゃないし

ましてやロシア語やドイツ語はまったくわからない)

今回に関しては、

内容を知ってるもの、事前に予習できるものに限りました。

ヨーロッパでは劇場のサイトで席を選んで決済し、

紙でチケットを持っていけばよいシステムになっていて、

あいだに手配する業者を入れなくても容易に購入が可能です。

シンプル。これなら観劇文化も育ちやすいかも。

感想ですが、飛行機代をかけてまで観てますから、

辛辣なものも含まれます。

日本でも厳しい感想を持つことはよくありますが、

基本としてはSNSに感想は書きません。

人にどう思われるとかはどうでもいいんですけど、

わたしも作り手なので、

こういうところに書くくらいなら対面で言いますし、

対面で言えない相手なら、書きません。

最初はロシアです。

アヴァンギャルドは演劇から始まったといっても過言ではありません。

ヴェスニンなどの建築家たちも、

舞台美術を手掛けていたし、

マヤコフスキーもたくさんの戯曲を書いています。

アヴァンギャルドを代表する演出家メイエルホリドは、

スタニフラフスキーが演出した初演のかもめで、

コースチャーを演じています。

スタニフラフスキーシステムのお膝元ですから、

徹底したテキスト解析の元に演じられるという俳優たちの演技を

思う存分観たいとずっと思っていました。

昔、マールイ劇場が来日したときに見た「かもめ」は

衝撃的でしたから。

ただロシアは(ドイツも)レパートリーシステムと言って

日替わりで演目が変わります。

観たい演目が必ずしも行く日にやっているとは限りません。

日程を決めてしまってから演目を決めていったので、

何度も何度もいろんな劇場のサイトを行ったり来たりして、

演目を決めました。

ああ。この演目観たかったけど、日程が合わない、みたいなのが

たくさんありました。

出発日を操作するくらいはできたので、

もう少し考えて日を決めればよかった。

初日。

モスクワに着いたその足で、

チェーホフモスクワ芸術座の「三人姉妹」に向かいました。

ものすごく期待していたのですが、

始まった瞬間にあれ、これ好きじゃないヤツかも、

と思いました。

これは幕間。

レパートリーなので美術は基本としては簡素。

そして、肝心の中身はというと。

まず、演出の方針として、

ソファが客席に対して直角に置かれてたりするので、

しかもそのソファに並んでひとが座るので、

奥側に俳優が座ると姿が見えません。

見えなくてもいいという姿勢で演劇が行われています。

上下にカメラが設置されてて、

そのカメラが表情を捉え、

でっかくスクリーンに映し出されます。

俳優はマイクつけてて声は張りませんので、

テレビを見ているような感覚で舞台を観るかんじになります。

基本としては現代に置き換えられている(服装とか)

→テキストはたぶん再構成はされてない。

こんなカンジです。

この状態がずっとなので、人が舞台にいることも忘れてしまいます。

わたしは俳優が観たいので、

舞台の出来不出来以前に、

この状態に疲れ果ててしまいました。

そして、その演技が沈鬱そのもの。

とにかく全員がずーっと沈鬱。

「生きていかなくちゃね。」というあの有名なセリフを

いつ言ったのか気づかないくらいでした。

なぜなら生きていく気がそもそも全員ないから。

三人姉妹、驚くくらい綺麗でしたけど。

演技もたぶん、上手だったけど。

わたしの観たい演劇ではなかったな、と思います。

わたしはチェーホフに関しては、

ああ、こうやれば成立するんだ、というひとつの解を

求めていたのもあり、

チェーホフに関しておそらく熟しすぎたロシアで、

新しい解として提出された、

いわば応用編のチェーホフに馴染めなかった、

とも言えます。

とは言えいろいろ考えてみたものの、

あんな風にニヒリズムには徹底されないと思うんだけど。

翌日は、ゴーリキーモスクワ芸術座で、

(というワケでモスクワ芸術座はふたつあるので気をつけてね)

ハムレットを観ました。

ここがいちばん大きな劇場でした。

しかしですね。

ちょっと残念なくらいガッカリしてしまったんでした。

ワーッと群衆が出てくるトップシーンは、

おお。これはスペクタクルなハムレットが観られるの??

と期待しましたが、

たしかにスペクタクルではあるんですが、

ホレーショーの第一声で、

あれ、このセリフ、ホレーショーのハズだよね?

と二度見してしまうくらい、

なにを伝えたいのかがわからない。

そもそもハムレットと友人だと気づかない。

そしてハムレット。

ハムレットの浅さが致命的です。

戯曲を知ってる演目だと、

言葉がわからない分、

解釈とかダイレクトに伝わってくるもんですね。

この人がハムレットではとても見続けられない、

と思いました。

王様の亡霊は、巨人兵みたいな殺陣やっているし。

オフィーリアもこの人が狂ってもどうでもいい、

みたいなカンジだったし。

とにかくすべてが好みではありませんでした。

こんなカンジでビジュアルはカッコいいんですが。

インターミッションになった時点で、

田島さんが、

とうぜん帰りますよね、という強い意志を見せていたので、

そしてわたしももう限界だったので、

・・・帰りました。

ここまで2連敗。

モスクワの演劇に超期待していただけに敗北感も大きいです。

そしてモスクワ最終日。

マヤコフスキー劇場に、

「オーセージ郡」というお芝居を見に行きました。

これは正直言っていちばん期待していなかったお芝居です。

でも、月曜日でそんなにいい演目、

ほかにかかってなかったし、

これは「八月の家族たち」というタイトルで

映画になっているので予習できるし、

という理由で選択しました。

映画は、最初少しタイクツするけど、

最後まで見るとけっこう面白い映画でした。

家族のちょっとイヤな話というか、

日本の小劇場っぽい作品ですね。

俳優もメリル・ストリープと

ジュリア・ロバーツが主軸で超よかったし。

それでもそこまで期待してなかった。

これが。

いやー。たった2本でモスクワ演劇つまらないの?

などと疑って申し訳なかった、

とひれ伏すくらい素晴らしい作品でした。

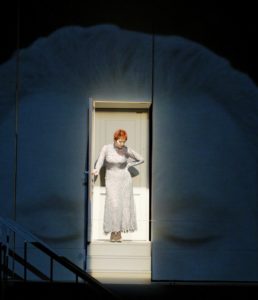

映画ではメリル・ストリープが演じたお母さん役が

出てきた瞬間から釘付け。

これがトップシーン。

思わず座りなおしました。

映画では、

ジュリア・ロバーツが演じた長女の役の女優さんが、

「マム」と呼びかける声で、

母と子の愛憎がぜんぶわかる。

言葉がわからないなんてまったく忘れてのめりこみました。

てゆうか、素晴らしいと、

なぜか記憶のなかで日本語になってる。

ロシア語の演劇を観た、という感覚ではありません。

優れた映画もそうですよね。

心にダイレクトにセリフが届いているんだと思います。

これが映画でもとても印象的な食事のシーン。

とにかく俳優全員素晴らしい。

レベルが高すぎる。

解釈が深い。

リアリズムという言葉のホントの意味を

叩きつけられるような演劇体験でした。

わたしと田島さんは、

性格はまったく違うけど、

演劇とか映画に関しては驚くほどズレがないんです。

幕間では、昨日とはうって変わって

わかりやすく興奮している田島さん。

お互い感動したポイントをガーガー話しているあいだに、

2幕が始まりましたが、

映画ではややタイクツだった序盤が

あれだけよかったわけですから、

後半なんてもう。

たまらない。

映画ではカンバーバッチが演じた、

ちょっとボーダー気味の息子の愛しさ。

三女と図らずも近親相関になってしまうのですが、

うだるようなしがらみだらけの田舎町で、

このふたりの関係の純粋さを一瞬で好きになってしまうので、

じつはほんとの兄妹(姉弟かも)とわかる終幕が

あまりにも残酷で切ない。

この人たちでいろんな芝居を観たい。

「ガラスの動物園」も観たいし、

「欲望という名の電車」も観たい。

代表作というゴーゴリの「結婚」も観たかったです。

終わったあとも、

こんなことなら毎日マヤコフスキー劇場に通えばよかった、

と盛り上がりました。

いい芝居を観たあとは、ほんとに天にも昇る心地です。

こういう思いをしてもらえるように精進しなくては。

そして、移動したサンクトペテルブルグ。

ほんとは、ベニスの商人を現代風にアレンジした

ストレートプレイが観たかったんですが、

気づいたら完売していて、

バレエもいい演目がかかっていなかったので、

ミハエロフスキー劇場で、

「イオランタ」というチャイコフスキーのオペラを観ました。

歌唱はさすがに凄かったですが、

なにを観てるんだろう、と途中でよくわからなくなるほど、

プロジェクション・マッピングが多用されてました。

映像ショーに歌唱がついてくるかんじというか。

ロシア、映像使いすぎではないでしょうか。

もっと人の力で勝負してほしい。

俳優、みんな力があるんですから。

そして、イオランタが盲目というのがとても大切なポイントなのに、

少女時代のイオランタは盲目ですが、

精神を現したと思われる現在のイオランタは見えているので、

それは、あまり効果的ではない、と思いました。

というわけで、

ロシア演劇がすべて素晴らしいということではない、

ということと、

でも素晴らしいものは、

生涯のベスト10を揺るがす程度には凄い、

そしてたぶんそれクラスのものが、

フツーにたくさん上演されている。

というふたつのことがわかった体験でした。

注)画像は幕間以外すべて劇場サイトからお借りしました。

あと、うらやましいくらい劇場という文化が市民に根付いています。

有名な劇場ばかりということはありますが、

どの劇場も満席。

始まる前は劇場のパブで楽しみ、

幕間も楽しみ、

終演後もまた楽しむ。

老若男女、すごくカジュアルに演劇を楽しんでいます。

ロシアはチケット代もとても安いです。

これはヨーロッパを旅しているあいだじゅう、

敗北感といっていい感情を感じ続けたことです。

文化の厚み。演劇が愛されているということ。

ベルリン編に続きます。