「コンドーム0.01」終演致しました。

こちらでのご挨拶とても遅くなってしまいました。

このメンバーで、このお芝居を作れたこと、

しばらく忘れられない体験になりそうです。

異例ですが、2点、書きたいことがあります。

もちろんそれが伝わらないのは自分の力不足というのを

前提にしてのことです。

実際の会社はこうじゃない、という意見を

散見しました。

それをいう方には、

「ではあなたの会社は演劇にできますか」

とお聞きしたいです。

わたしも長く社会で働いてきて

製造業も金融も商社も体験しています。

なので取り上げる企業に取材にいくと心から驚き、

羨ましいな、と思います。

わたしは企業モノをやるときは徹底して、

日本の社会をよくするには企業がよくないとダメ、

と思って書いています。

経済立国である日本は素敵な企業が増えることで

良くなるんです。

細かな新聞記事、雑誌の記事、書籍、

これはちょっとアンビリーバブルだな、と思うモデルを

見つけて取材に行き、書いています。

まだまだ書きたい会社、書きたいひとたちがたくさんいます。

その中で学んだことは、やはり常識を超えたところに

未来はあるということです。

素敵な人や組織が素敵な商品を作るということです。

世の中には、

「欠勤するときは連絡してはいけない」というルールを

徹底したことで売り上げが伸びた会社もあるんですよ!

モデルとなった会社は社長さんが、

「人生でいちばん長くいるのは会社、

そこが楽しくなくてどうする」

という理念でやってらっしゃいます。

愉快に楽しく仕事する、というのは、

能動的に仕事をする、というのと同義です。

よかったらウェブサイトご覧ください。

一日かかっても見切れないくらいの情報量。

こういったものは社員さん発信で作られ実現されています。

凄いと思いませんか?

その上で、企業の成功譚を書くために演劇にしているわけではない

ということです。

そこに現代社会に対して言えることを重ねたときに

演劇として立ち上がっていきます。

最近は、女性の人権ということを昔よりずっと考えるようになりました。

それは自分はただただ頑張ってきたけど、

演劇やりたいから子供も持たなかったけど、

次代の女性たちにこの社会を残していくのは、

先輩としての怠慢だろうということなんです。

女性がいくらがんばっても、

男性原理主義の社会は変わらないということを痛感しています。

でも男性が変わらないと社会は変わらないんです。

これは残念すぎる敗北宣言でもあります。

劇作でも演出でも習ってる着付でも、

「わたし」ががんばればいいことは、

それに比べればなんてラクなことなんだ、と思います。

他者に変わってもらうというのは傲慢だし、

できれば言いたくない。

でもこの問題に関して言うと、それなしでなしとげられない。

複雑です。

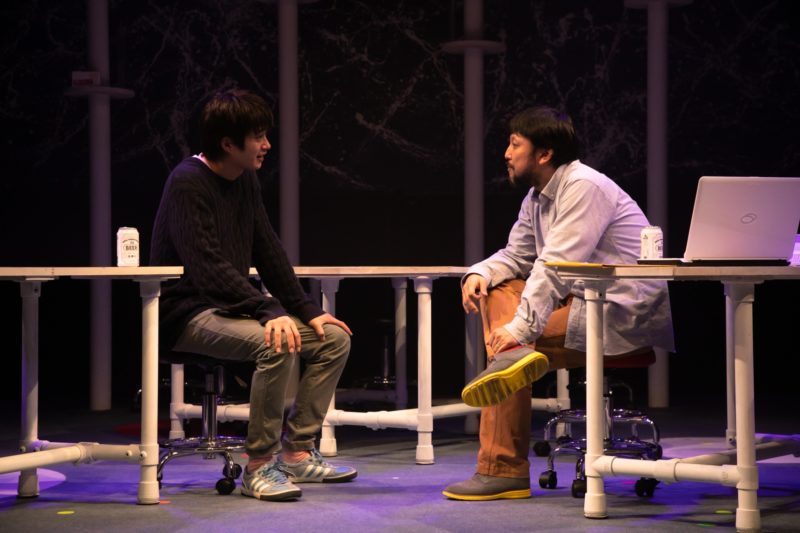

今回は男優のみでフェミニズムというか、

男女の差異、女性の人権というものについて

リーチする作品にしたい、という明確な目標がありました。

それはいろんな意味で届いたな、と感じています。

俳優たちは全員男性でしたが、

心に痛みを感じながら

この作品をやってくれたと思いますし、

多くの女性の涙もそれを証明してくれました。

男性には届いていないとはいいませんが、

それを描いているということさえ気づかない方も多いのだな、

と感じたことは確かです。

柔らかく反応してくれた方ももちろんたくさんいましたが、

それは日頃からそういうことを感じ、

考えている方なのだろうと思います。

しかしそんなところでも、

モデルとなった会社の方々に助けられました。

彼らは劇中の人物たちと同じようなことで悩み、

結論の出ない問題を考え続けてらっしゃるのだそうです。

妊活グッズの話は、

それだけ取り上げてお芝居にしたいくらい素晴らしい実話です。

これが作れないなら大好きな会社を辞めるしかない、

とまで思いつめ、作り上げたものです。

演劇と企業、場所は違いますが、

同じ未来を見て、進んでいければいいな、と思う

大切なひとたちがまたできました。

ほんとうにありがとうございました。

流山児★事務所

劇団銅鑼、と立て続けの外部の仕事がありまして、

そのあと、わたしたちの作品としては

「すこたん!」というこれまた大切な大切すぎるひとたち

と作る演劇が待っています。

どれも共生をテーマに、

様々なアプローチを行う作品ばかりです。

頑張りますのでぜひいらしてください。