私は盛岡から上京して、東京で演劇を作ってきた。それは、歪な町、東京を愛してしまったから。自分の才能を過信しえない、厳しい環境も好きだし、わたしの持つ演劇スタイルも東京と共に創ってきたもので、これからも東京で演劇をやっていくのだと思う。

だけど、当初から、座組のなかでもある「東京でやれないのはもったいない。」という言葉には抗いたいと思って創ってきた。それはこれだけ時間をかけた作品を、例え東京であっても一か所でしかやれないのはもったいない。また、わたしのお客さまも、劇団のお客さまももちろん東京に多いので、集客ということではいつもよりは寄与できず、それは申し訳ないな、と思うけれど、それ以外の点では、水戸でなければならない理由しかない。

ひとつは、作っているのは水戸の劇場で、とうぜん制作陣はそこのひとたちで、ならばこの演劇は水戸芸術館で観ることが、いちばんだし、大切だと思うからだ。わたしは演劇製作ということについて、人の何倍もガツガツしてるし、わりときめ細かくもあるので、いろいろ物足りなくはあり、時に怒ったりもしているが、お金とか場所とか、そういったリスクを取っているのは水戸芸術館だから、そこまでやったのにこの演劇?みたいなときに「もったいない」という言葉は使用すべきで、なぜ東京でやらないことが「もったいない」のか。意味が解らないし、ほんとうに失礼なことだな、と思うからだ。

もうひとつは、東京は東京ローカルであって、他都市に比べて、優位性のある都市ではまったくないからだ。プロデューサー気質なので、東京で先行リーディングしたら少しは水戸へ来てくださるお客さん増えるかな、と思ったりはしたが、「東京でやらないのはもったいない。」という言葉がフィロソフィーとして醜いと思うくらいの芸術家としての感受性はある。そういう既成の価値観にかんたんにおもねては、いいものは作れない。話はズレるけど、同じように、東京に留まっている演劇人を地方へと移った演劇人が揶揄する言葉にもわたしは日頃から違和感がある。あなたが東京外の地域を選んだことはステキなことだと思う。でもわたしは東京を選んだ。漫然といるわけではなく、選んだ。それは尊重してもらいたい。

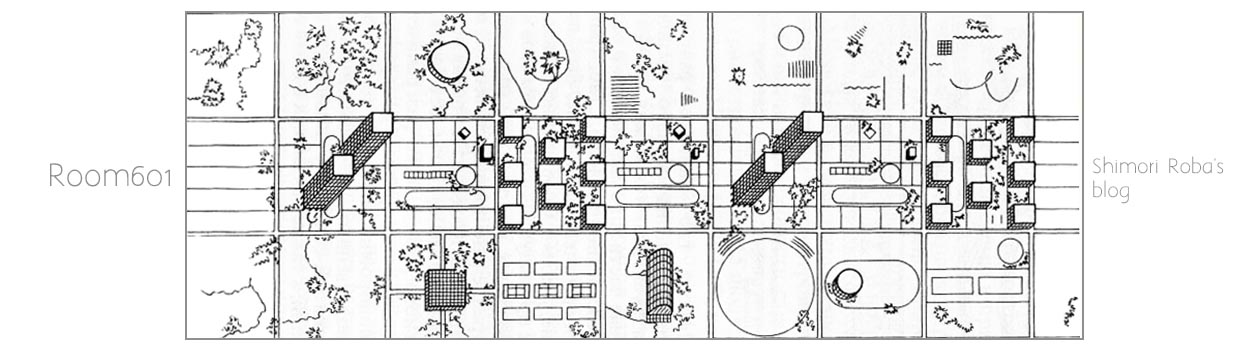

最後は、舞台となった鉄道のそばで、オフのたびに俳優たちは、その鉄道に乗りながら、その空気のなかで作るという贅沢を、存分にしながら創った作品だということだ。その空気ごと見せたいし、だから一か所しかやれないなら、この劇場しかないと思う。舞台美術も他の劇場ではまったく成立しないものにした。舞台面と客席の面積がほぼ同じという円形劇場。観ていただければわかると思うが、この思い切ったプランは、この劇場でしか成立しないものだ。

俳優は、プロの俳優である春海さん、相方の田島さん、わたしがいつも創っているメンバー、オーディション、劇場所属の劇団の劇団員、という混合戦である。いちから全員オファーで選べたら、それはラクだったろーなー、と思うが、この物語のリアリティは、有名俳優を並べて確保できるようなものでもにないと思う。オーディションでもただ上手いひとより、海浜鉄道の社員に見えるひと、地元の高校生としてリアリティがあるひとを選択した。演技指導に近い演出も多々やらなければいけないが、それは仕方がない。もうダメだ・・・と何度も思ったけど、ようやく俳優たちが舞台のうえで呼吸し始めた。そうなってくるとこの座組は強い。厳しくやるということは、わたし自身の演出としての手腕も俳優たちから厳しく観られているということで、この演出家についていけばいい作品になると思ってもらわないと仕事として成立しない。皆のサジェスチョンを聞くときの表情が変化してきた。パワハラと厳しい創作態度は紙一重で、甘えかもしれないけど、オーケーを出すときのフェアネスでしか判断できないようなものだと思う。

すべては作品のために。

たくさんのひとに協力してもらい、心をわけてもらいながら創った作品の幕が開く。先日応援団長の佐藤さんが稽古場で通しを観てくださった。涙で感想の言葉が出ず、わたしたちも思わず泣いた。劇場ではもっともっと喜んでもらいたい。そういうひとたちがたくさんいる。2年前まであることも知らなかったちいさな海辺の鉄道。わたしの人生にとって、そしてたぶん俳優たちの人生にとっても、大切な作品の幕があく。素晴らしい作品だから大切、ということではなく、もし失敗したとしても、それが、モデルとなった鉄道やひとたちまで損ねるのだという厳しさも味わう作品になるから。もちろんそんなことにはしたくない。わたしたち演劇人の人生は、他者のために捧げられている。そのことの厳しさを知り、そして誇らしく思える作品になるといい。

迷っている皆さま、どうぞ水戸までいらしてください。ここでしか見られない演劇を創ってお待ちしています。せっかくの3連休、始まる前でも終わったあとでも、鉄道に乗ってモデルとなった場所を味わうことができる贅沢な公演です。

「海辺の鉄道の話」。

9月20日から24日まで。あっというまに終わってしまいます。

お待ちしております。