今回の旅は、どこも行ってよかった場所ばかりでしたが、

行けたら行く、くらいの予定にしていて、

行くことにしてほんとうによかったな、という場所がここです。

2000年にできた美術館で、

できる前から展示の方法が話題になっていたそうですが、

わたしは今回行くまでまったく知りませんでした。

もっともユダヤ博物館というのはヨーロッパのいろいろな場所にあります。

ロシアにもありましたし、クラクフにももちろんあります。

ドイツだけでもミュンヘン、フランクフルトと各所にあります。

プラハに行ったことがあるのですが、

ユダヤ人街はとても印象的でした。

敬虔で厳密な暮らしぶりが窺い知られ、

殺されたときの血痕を敢えて残した壁に、

殺されたユダヤ人たちの名前が書かれていました。

しかし、おそらくどことも位相の違う展示をしているのが

ここ、ベルリンのユダヤ博物館です。

手紙、写真などのメモリアルなものももちろん展示されています。

厳選され、ひとつひとつ丁寧な解説がついていて、

こころに響く展示なのですが、

なによりも、

迫害を、ホロコーストを、

現代美術の力で体感させる、という物凄い試みがなされています。

わたしはそんなコンセプトはまったく知らずにここに行ったのですが、

最初の部屋に入った瞬間に、それを理解しました。

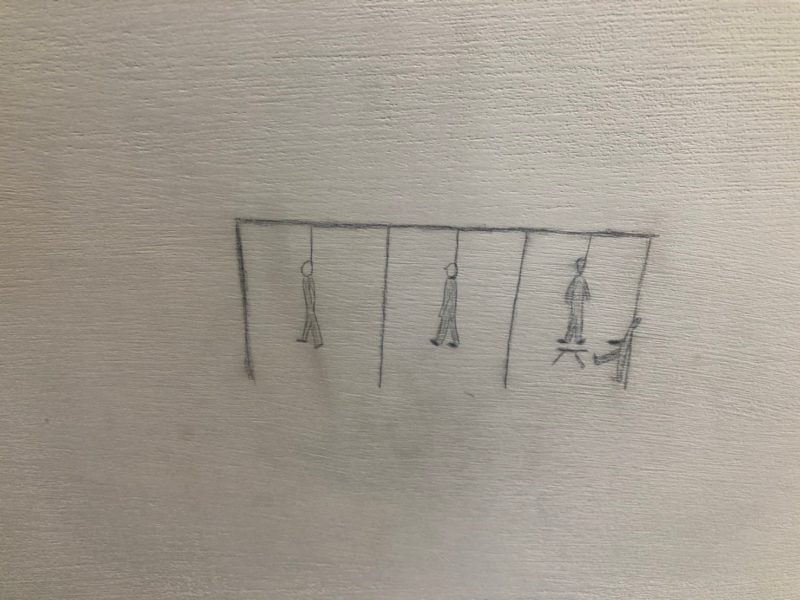

そこは最低限の光しかなく、

ふたつの鏡が、逆方向に回っています。

わかりづらいと思いますが、

田島さんが立っている前にあるのが、

これがそこに置かれていた鏡と同じタイプのものです。

上と下が逆回転しているので、

わたしの上半身と下半身は、

一瞬出会い、また引きちぎられ、遠ざかっていきます。

これが暗渠というような空間に置かれていて、

そこに亡霊のように浮かんだ自分の姿が映ります。

ユダヤ人たちが、アウシュビッツまで連行されるときの、

言いようのない不安。

それを追体験しているのだ、と思いました。

廊下は、順路ではなく、

すべてが行き止まりになっています。

不安定に傾き、わたしたちは、

自分の存在の不確かさに眩暈のようなものさえ感じます。

これは、ベルリンに残った両親からイギリスに逃がした子供に宛てた手紙。

このご夫婦は、アウシュビッツで亡くなっています。

これがユダヤ人捕虜につけられたユダヤの星。

この展示の先に重い扉がひとつあります。

わたしたちが行ったときは、

そもそもそんなに人が多くはなかったので

(とは言え、平日の午後なのにたくさん人はいました)

特に人数制限はされていませんでしたが、

ハイシーズンは厳密に管理され、

ある一定数しかその先には行けないそうです。

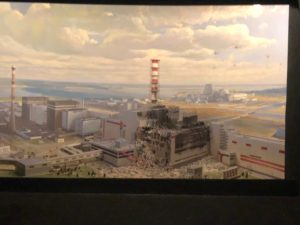

重い扉の先は、

ホロコースト・タワーという部屋です。

天井のあたりに切り傷のように開けられた窓から

一筋の光が差し込むだけの部屋。

亡くなったたくさんの方々を悼むための場所であり、

ガス室に閉じ込められたその瞬間の闇を追体験するための

場所でもあります。

この圧倒的な心細さ。

孤独。

哀しみ。

展示というものに対しての概念を刷新する体験でした。

わたしは、その場所で、

ビルケナウのガス室を捕虜の方と同じ順路で歩いたとき以上の

当事者性を感じました。

そんなことができるなんて、考えたこともなかった。

それは、たとえば、田老町の震災遺構となった旅館の5階で、

その記録を撮ったのと同じ場所で見た津波の映像とか、

そういう体験は、それなりにはしていると思います。

しかし、そういう具体性はまったくなしに、

アートの力で、それを渡す。

ベルリンらしい、とてもハイセンスな空間の在り方と、

共存させている。

アートの力の臨界値を体験したと思います。

一家すべて虐殺の犠牲となった家族の写真。

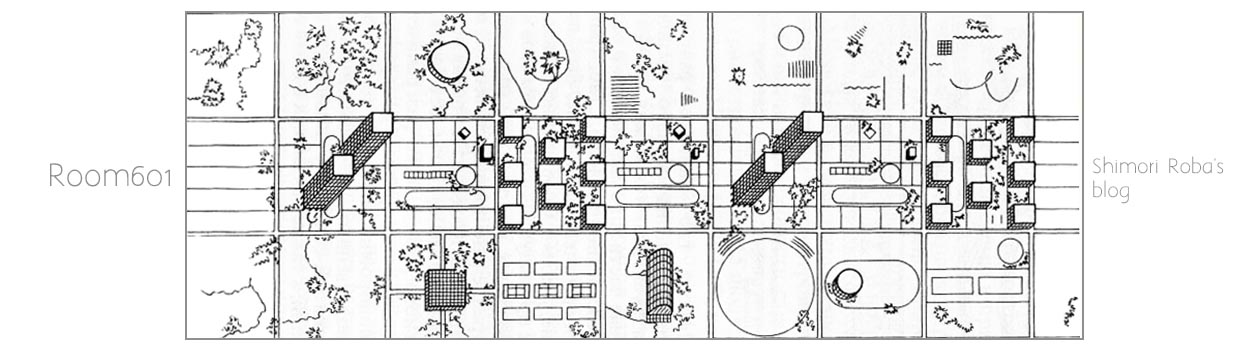

これは、「亡命の庭」

たくさんの柱が規則正しく立っていますが、

どこにも平面はなく、傾いでいます。

亡命する、隠れて暮らす、家族が分裂させられる、

そいう不安定な体感を、表しているのだと思いました。

わたしは、演劇にもこういう力があるはずだ、と思いました。

あとから調べて知ったのですが、

この博物館をデザインした建築家は、

ダニエル・リベスキントというポーランド出身の建築家で、

家族がホロコーストの犠牲になっているそうです。

気づかなかったのですが、博物館には出入口がありません。

隣にある建物から深く長い階段を使って降りてくるしかない。

それを理解して降りて行ったわけではありませんが、

この階段の凄みは、全身で感じました。

歩いているだけで揺さぶられる建築。

それはわたしの建築という概念にはなかったものでした。

彼はこの建築で世界中に評価され、一躍有名になったとのことです。

じつはここに行こうと拘って提案してくれたのは田島さんです。

わたしは、省いてもいいかな、とちょっと思っていたので、

行くことができたことにほんとうに感謝しています。

博物館としても、現代アートとしても、

素晴らしい場所なので、

ベルリンに行って、時間が取れたらぜひおすすめしたいです。