今年もたくさん映画見た。

家の近所のシネコンが歩いていけるので、

レイトショーやってるしで、

大作系は主にそこで。

レイトショーは安いのでちょっと高級なホームシアター感覚。

稽古後でも行けるタイムスケジュールなのもありがたいですね。

わざわざ出かけて行くのは単館系です。

あいかわらずドキュメンタリ多しです。

今年は、

「僕達は希望という名の電車に乗った」と

「存在のない子供たち」

の2本が衝撃的で、

加えて邦画の「蜜蜂と遠雷」がとてもよくて、

ベスト3決まりだな、と思ってたら年末にキタ。

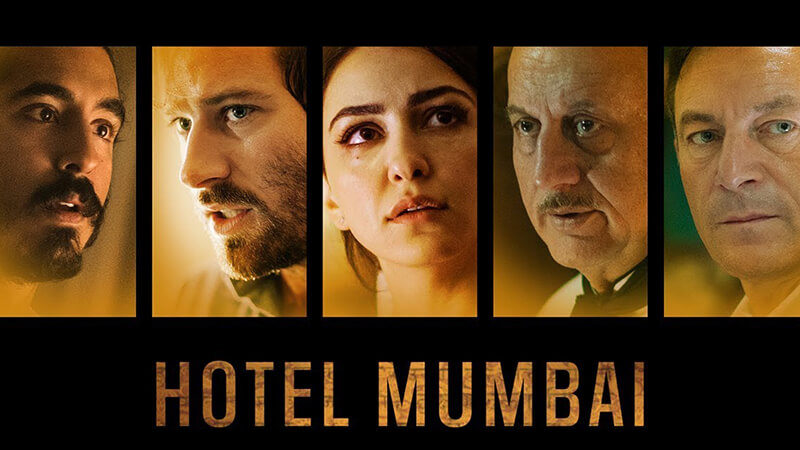

「ホテル・ムンバイ」

監督は、これが長編一本目というオーストラリアの監督。

アンソニー・マラスさん。

テロとそこからの生還というハードな題材ながら、

奇跡の実話、とあるので、それ系くらいのつもりでいくと、

わたしみたいな怖がりは、

しょうじき死にます。

わたしたちは劇場で、リアルなテロに遭遇するハメになるのです。

怖がりなのに、

こういう映画はどうしても行ってしまうわたしなので、

そこそこ数は見ていると思うんですが、

そのなかでもリアリティと緊迫感が、

群を抜いていました。

しかし、ファーストカットからすべてが素晴らしいので、

怖いけど出られない、

これは傑作だからぜったい最後まで観なくちゃいけない、

悲壮な決意でがんばって、

ほんとにがんばって最後まで観ました。

エンドロールでは足が震え、息が切れてました。

ISテロを描いたものはドキュメンタリなんかも観てますが、

なぜそれが起こるのか、

なかなか腑に落ちないところはありますよね。

もちろん無差別テロは許されざることなんですが、

彼らの憎悪の源となった米ソの冷戦、

グローバル経済の歪み、

さらには石油の利権、

そこに相いれない宗教の問題が絡み合います。

常に世界の矛盾の吹き溜まりにされてきた中東のストレスが、

噴き出したのが、イスラム国。いわゆるISです。

もちろんIS自体は歪んだ思想、

イスラム教の間違った引用ではあるんですが、

トップシーンから、その大きな枠組みがしっかり提示され、

物語が始まります。

もうすでに悪の根源がどこにあるのかもわからない状態のなか、

テロの火ぶたは切って落とされる。

テロが始まる瞬間は見事です。

たくさんの人が集まる駅で、

とても滑らかにテロは開始する。

いつわたしたちが、この場所に立ち会うことになっても

おかしくない。

それを一瞬でわからせてくれる。

そして。

これほど緊迫感のある内容なのに、

後味としては、ヒューマニスティックで

あたたかな気持ちが残る、というのが、

この映画の神がかっているところだと思います。

しかもそれはカンタンに成し遂げられているのではなく、

ちゃんと哲学に乗っ取った脚本が、

ご都合主義にならないギリギリの断片で

その瞬間を切り取り、

そのレイヤーを重ねていくことで成し遂げられています。

俳優がすべて素晴らしく、

実行犯のテロリストにまで目配りがきき、

それに俳優も応えている。

究極の状況のなかで、

たくさんの人々の愛と努力が丁寧に描かれ、

それがこの得難い後味となって結実しています。

監督の言葉。

「互いを受け入れること、教育、様々な文化を理解することが、安全な世界を築いていくために不可欠だと証明した。この映画が、それらすべてをうまく伝えていることを願っている」

(アンソニー・マラス監督談)

この監督の精神が徹底され、

それは、わたしの文化、わたしの精神も

大切にしてもらっているという感覚を見ている間中、

伝え続けてくれます。

ひととひとの断絶の最北に位置するとも言えるテロ。

その唯一の解決方法。

同じ場所に存在させた奇跡のような映画でした。