ベルリンから移動して、

そのまま劇場というスケジュールでした。

わたしは旅先だとじつによく動きます。

カフェで休んでるヒマがあればひとつでも多く見聞したい。

自分の好奇心のとめどもなさに振り回されます。

そのわたしにフットワーク軽い選手権がもしあれば

そうとう上位に属するだろう田島さんの取り合わせなので、

フツウのひとなら倒れてるくらいのスケジュールだと思います。

ロンドンは2泊だったのですが、

その2泊で3本見て、

そのうちの一本は、

ロンドンから急行で2時間くらいの街まで見に行く、

というナゾのスケジュールでした。

だいたい6か国7都市回る旅程で、

小旅行的なものが、5つ

(チェルノブイリ・アウシュビッツ・バウハウス・カダケス

そして、今回)ついてくるって異常だと思うんですよね。

というワケで、ベルリンから着いたその足で向かったのは、

マイ・モスト・フェバリット ドラマ・ライターと言っていい、

アーサー・ミラーの「代価」という作品でした。

アーサー・ミラーはこれと、「アメリカの時計」が上演中。

そうとう迷ったのですが、

舞台写真と評判の良さに惹かれてコチラにしました。

飛行機の中で戯曲も再再読し、準備万端。

張り切って乗り込みます。

しかしですね。

主人公である警察官のひとのセリフを聞いた瞬間。

あ。これはダメかもしれない、と思いました。

凡庸な男という役ではあるんですが、

え。そのセリフってそういう意味なの?

と演出家としてどうにも納得がいきません。

妻とのやりとりも表層的。

それでさまざまな葛藤が露わになる後半を

どうやるつもりなんだろう。

この作品にはアーサー・ミラー作品としては珍しい、

トリック・スター的な役が出てきます。

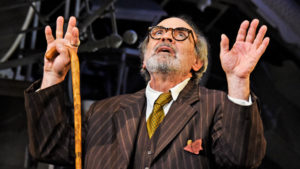

主人公が売ろうとしている家具を買い取りに来る

古美術商です。

この方は、

エルキュール・ポアロをテレビで演じてきた方だそうです。

すごく期待していたんですが、

というか、この方に期待してチケットを取ったのですが、

わたしには型で演じているとしか感じられず、

ここでまたノッキング。

キーパーソンとなるお兄さんが出てきたところで幕間です。

田島さんが、

「ろばさん、これ、おもしろい?」

と探りを入れてきたので、

「後半観ないと、戯曲的にはここからだから、わからないけど。。。」

とわたしも濁し、

まあ、とりあえず二幕も観ましょう、ということになりました。

期待していた兄弟の葛藤と過去が露わになる2幕は、

お兄さんがずっとやや悲しげでセンチメンタルな

演技なので、

え。違うでしょう。そういうことじゃないハズだよ。

と違和感しかありませんでした。

葛藤と対立が、欲しいじゃない。

だって、アーサー・ミラーだよ!!

終了しまして、お客様はブラボー、ブラボーと

大喜びでしたが、

これでいいなら、ロンドンよくわからない、

という気持ちでふたりともいっぱいになっていました。

ホテルについた頃にはもうレストランも空いてない時間。

ションボリにも拍車がかかります。

しかし唯一開いていたカレー屋さんが、

超絶美味しかったので、

少しココロを持ち直しました。

あのカレー、また食べたい。

次の日は、遠征です。

stork-on-trentという

伝統陶器の工房がたくさんあるという街まで、

「戦火の馬」のツアーを見に行ったのです。

ナショナルシアターライブでももちろん人気の演目ですが、

未見です。

未見ですが、わたしたちが行った3月は、

ナショナル・シアターは『トップ・ガールズ』とか

『フォーリーズ』『タルチェフ』と

やや好みから外れるものしかやってなかったのと、

『戦火の馬』が観たすぎて、

ちょっと遠征して観られるならそれが観たい、

ということで躊躇なくチケットを取りました。

しかし、昨日の『代価』のせいで、

過剰な期待をいさめ合いながら、エクスプレスに乗り、

stork-on-trentに向かいます。

食器は好きですが、陶器はそんなに好きではないので、

工房見学等はせず、一路劇場へ。

劇場は、鉄道駅からけっこう離れています。

なのでバスで向かいます。

難易度高め。

内容は、スピルバーグの映画でチェック済。

映画はすごく面白いとわたしは思いますが、

基本としてあのままはできないでしょ、

とは思ってました。

ホテルにチェックインして劇場に向かう道すがらも、

あー、ほんと頼むよ、『戦火の馬』という

気持ちでいっぱい。

だって、ロンドンじゃないですから。

ほんの少し前までそんな街があることも知らなかった

急行で2時間。さらにはバスで20分。

しかもわざわざ日本から出かけて行っている。

そんな街でつまらない芝居を君なら観たいかい。笑。

ここです。

stork-on-trent

小さいけど風情のあるいい街です。

これが本日の劇場。

劇場は、今日の楽しみで街中が集まったのではないか、

という賑わい。

パブも客席も社交場と化し、

熱気が凄い。

みな楽しむ気満々です。

そんな中、お芝居が始まりました。

杞憂という言葉がありますが、

道々いろいろ考えていたことが

杞憂に過ぎなかったということが、

始まった瞬間にわかりました。

この演目は南アフリカのパぺットシアターが

全面的に加わっています。

最初のシーンで音楽が鳴り、

鳥たちがパーッと飛んだ瞬間に、

胸がいっぱいになりました。

そして仔馬です。

仔馬のジョーイが出てきます。

わたしたちは、4列目でした。

イギリスはチケット代はとても高いです。

ウエストエンドにかかるような演目ならいい席は

1万円は大きく超えます。

人気演目ほど高くなり(三万円超えたりとか!)、

端席とセンターではまた違う、

というように細かく分類されています。

しかしどの演目もいい席を取っていました。

わたしは、高い演目ほどいい席を取るようにしています。

観たいと思ったらチケット代なんて気にしたこともありません。

月の生活費が2万円しかないときに

13,000円のチケットを取ったこともあります。

今回も片道の飛行機代より、チケット代の総額のほうが

高かったはずです。

なので4列目。

馬の仔細な動き。

俳優の細やかな演技。

すべて見える。

しかしスペクタクルな全体もちゃんと観える。

しかも年に数度の観劇をどれほどにも楽しみにしている

観客たちの集中力。

生涯の観劇になる用意はできていた、ということ

なんだと思います。

これが仔馬のジョーイがセリにかけられる冒頭です。

ジョーイが生まれ、

立った瞬間、

セリで貧しい農家に落とされる瞬間、

アルバートと出会う瞬間、

そしてジョーイがジョーイと名付けられた瞬間。

すべてが凄すぎて、泣きっぱなしです。

人形たちの使い手は鳴き声も担当しています。

効果音ではない。

すべてが人間の力です。

映画版とはストーリー変えないと成立しない、

と思っていたのですが、

ほぼ流れは同じ。

というか、スピルバーグが舞台に感動して、

映画化したのだとか。

だからわからないところも一切ありませんでした。

児童文学が原作なので英語も平易です。

映画版では、ジョーイとアルバートは、

戦争で引き離されるとラストまで関係を持たないのですが、

途中で、ジョーイをかばった手に障害のある少女と

アルバートが出会うシーンなどもあり、

少女のエピソードも他のエピソードと絡んでいたりして、

わたしは演劇版のストーリーのほうが

ずっと良かったな、と思いました。

ひとつの物語としてまとまりがあります。

などと冷静なことを書いていますが、

観ているあいだのわたしは、

もうタイヘンなことになっていました。

わたしの感動は非常に煩く、カッコ悪いです。

ちなみに田島さんもそうとうカッコ悪いです。

その田島さんがやや冷静になりかつ引くくらい

わたしの感動が、

自分でも律しがたいことになっていました。

こんないい年の大人が、幕間に

「この芝居に終わってほしくない」

と泣きながら訴えるなんて我ながらどうかしてると思います。

言われたほうもどうしようもできないしね。

いくつになっても、

おもしろい芝居を観ると天にも昇る心地になり、

つまらない芝居を観ると、

全世界に対して土下座したくなり、

演劇を信じていいのだろうか、と落ち込む。

そういうところは変わりません。

こうやって人生を過ごしていくしかないんでしょうか。

厄介ですが、仕方ありません。

とは言え、終わってほしくない、と同行者に

泣いて訴えた、というのはそこそこ長い生涯でも

はじめてなので、

やはりそうとう特別な観劇体験だったんですね。

もちろんストーリーがわかりやすく感動できるストーリーだ

というのはあると思います。

いわば忠犬ハチ公の馬版ともいえる作品なので。

しかしだからこそ、嘘がひとつでもあれば、

のめりこめないし、

感動のストーリーだから泣くほどには

ピュアでもありませんし。

二幕が始まるとクライマックスにつぐ

クライマックス。

観てください。

写真なのに、人形なのに、

2頭の馬の感情が手に取るように伝わってくる。

次から次へとジョーイに襲い掛かる苦難。

ストーリーは知っているはずなのに、

手に汗を握り、心配で胸が張り裂けそうになりながら、

見入ります。

演出の手数は膨大で、

こんな表現が演劇で可能なんだ、と驚きの連続です。

でも、そんな中でも、やはりいちばんは人間のドラマ。

なんて丁寧で、なんて暖かく紡がれていることか。

俳優たちの演技は奇跡を観ているようでした。

俳優ってほんとに凄い仕事ですよね。

(素人感)

最後にもう一度セリにかけられるというエピソードは

舞台版ではありませんでした。

そのことに不満はまったくありませんが、

あと少し見ていられると思っていたら、

故郷に戻り終わってしまいました。

少し呆然としました。

ほんとうに終わってほしくなかったのです。

終幕は、物語と俳優に対しての感動と、

終わっちゃう、ああ、もう終わっちゃうと、

タイヘンなことになっていました。

ああ。あと5時間あってもよかったのに。

カーテンコールは全員がスタンディング・オベーション。

わたしももちろん立ち上がりました。

というか誰より先に立ちました。

ヨーロッパのお客さまはすぐれた演劇に惜しみない拍手を

送りますが、

この時の拍手は、やはり、特別でした。

特別な作品には特別な拍手。

カーテンコールのセンターは、

ジョーイの人形の使い手たちでした。

『戦火の馬』の主役はジョーイなのです。

センターでのカーテンコールは、

木でできた馬に魂を吹き込んだ彼らこそが、

主役なんだ、という座組からの宣言なのだと思います。

なぜこんな素晴らしい演劇ができたのか、

その秘密の一端あったように思います。

戦争を扱い、その残酷さを表出させ、

しかしそこに希望があるとしたら

人と馬のあいだに、

人と人のあいだに、

敵と味方のあいだにさえ

心が通う瞬間が生まれること、というシンプルなメッセージ。

全員が作品が自分たちより偉いと思っている。

作品のために生きないと自分たちも生きられないと知っている。

最初が映像ではなくてライブだったこと、

そして、この場所で、観ることができたこと、

感謝しかありません。

ほんとうは今日でイギリス編終わるつもりでしたが、

長くなってしまったのと、

もうひとつとっておきの一本を観ることができたので、

それは明日に譲ります。

最後まで読んでくれてありがとうございました。

『戦火の馬』はおそらくまだツアー中です。

今日も誰かがどこかであの演劇を観ているんでしょうか。

そう思うだけでわたしは幸せです。

では最後の一日、いましばらくお付き合いください。

昨日は、有難うございます。

この文章読んで、

渋谷のシアターオーブで、来日公演を観た時の気持ちと、

ある芝居を観たときにその世界観が好きすぎて、ラストシーン、主人公たちが自分たちのすむ森から更なる森の奥に…というとき、私も一緒に森の奥に行きたい…ずっと彼らと居たい、と思った気持ちを

思い出して、涙流しながら読んでました。

だから何って話ですけど…。