翌日は国立チェルノブイリ博物館に行きました。

そんなに大きな博物館ではありませんが、

日本語のオーディオガイドがあり、

ひとつひとつの展示に丁寧な説明がつきます。

なので行くなら2時間~3時間かけたほうがいいと思います。

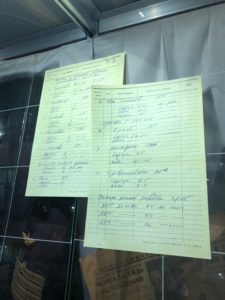

プラクティカルな記録ももちろんたくさんあるのですが、

個人のライフヒストリーに関わるメモリアルな展示が中心です。

館長さんのインタビューを読んだことがありますが、

エモーショナルになることを敢えて避けない、

と言ってらっしゃいました。

チェルノブイリに関わったたくさんの方の写真があり、

技術者、消防士、軍人等、それぞれの立場からの

チェルノブイリの記録を見ることができます。

彼らの家族写真、残した文字、小物、

そういったものが、とにかくたくさん展示されていました。

写真に赤いマークがついているのが亡くなった方です。

ひとりひとりの人生の話を聞きながら展示を巡ります。

すべてを丁寧に省かず見るのには、

かなり精神力が要ります。

ひとつは、ひとりひとりが生きていたひとなんだ、

というあたりまえの実感が押し寄せてくること。

それ以上に、この場所を作り、守り、

伝えようとすることの気迫に、

見る側も応える必要があるからなんだと思います。

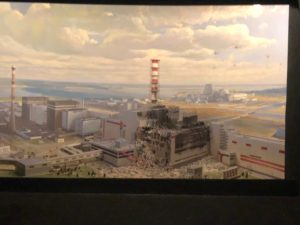

昨日行ったときは銀の金属に覆われていた4号炉です。

最後の展示室は原子炉内部を模しています。

わたしたちは浜岡原発でも

原寸大の原子炉の模型を体験していますが、

そのときとはまったく違った感覚を味わいました。

宗教的なアイコンも同時に飾られていたりして、

ここが祈りの場であることが明確にわかります。

こどもたちが、奥に車座になっているのが見えるでしょうか。

彼らは先生の解説でものすごく丁寧に展示を見てきたあとです。

チェルノブイリ事故のドキュメンタリを見ています。

子供にはわからないから、などという曖昧な姿勢は

ここにはありません。

死んだひとたちがいることも、

いまもなお後遺症に苦しむ人たちがあることも、

原子力というのがとてもリスクのある手段だということも、

しっかりと伝えられています。

隠すことがなにもない。

天井の光は、世界各地で今もなお稼働する原発なのだそうです。

あのあたりが日本かな、という場所が、

煌々と光を集めていました。

この国旗は、この博物館を支援してくれた国の旗だそうです。

そのなかで、とくに日本への感謝が厚く語られていました。

わたしたちは、東海村に行き、浜岡にも行っているので、

2011年を経てなお、

原子力は明るい未来エネルギーなんだ、という展示を

たくさん見てきました。

そんなわたしたちにとって、ここの展示のあり方は、

まさに、打ちのめされるものでした。

リスクを、罪を、隠さないという姿勢を、

それを若い世代が引き継いでいるということを、

引き継ぐ努力を惜しんでいないということを、

目の当たりにして、

しばらく立ち上がれませんでした。

恥ずかしい。ただ。恥ずかしい。

日本もたとえば原爆資料館などはそういう作りになっていますが、

外国からされた厄災と、

自身の国の産業が引き起こした事故では位相が違う話です。

このチェルノブイリ博物館は入場料が約200円。

国立とは言え国からは働くひとの人件費しか出ていないけれど、

寄付を募り、安価であることを自らに課しています。

驚くべきことに、ここはキエフの若者たちのデートスポットあり、

リピーターも多いということです。

チェルノブイリツアーもご夫婦や恋人同士での参加が多かったですし、

ここでも若いカップルが身を寄せて展示を見る姿がありました。

生きることを、生きるスタンスを、

シェアしているんだな、と思います。

福島にはいま廃炉博物館が計画されていると聞いたことがあります。

嘘のない、率直なものになるよう祈るしかありません。